Dati, ostacoli e soluzioni per rendere il sapere davvero pubblico, dall’alfabetizzazione di base alle piattaforme digitali

La democratizzazione della cultura non può più essere uno slogan sfruttato per accaparrarsi consenso. È una sfida concreta che riguarda la società nel suo insieme. Significa lavorare affinché libri, scuole, musei, piattaforme digitali, cinema e teatri diventino accessibili a tutti, indipendentemente dal reddito, dal luogo di nascita o dal contesto sociale.

In un’epoca in cui la produzione culturale è enorme e potenzialmente illimitata anche grazie al digitale, la vera disuguaglianza non sta nella scarsità di contenuti, ma nella possibilità di fruirne e di trarne beneficio. Le barriere economiche, geografiche e sociali rimangono ancora oggi determinanti nel segnare chi può partecipare pienamente alla vita culturale e chi invece resta escluso.

Cosa leggerai nell'articolo:

Il nodo di partenza: l’analfabetismo

Per comprendere la portata del problema occorre partire da un dato fondamentale: l’analfabetismo. Secondo l’UNESCO, nel mondo ci sono ancora circa 754 milioni di giovani e adulti che non possiedono competenze alfabetiche di base. La disparità di genere resta drammatica: le donne rappresentano il 63% di questa popolazione, una percentuale che non è cambiata in modo significativo negli ultimi decenni.

Questi dati, ribaditi nel 2024 in occasione dell’International Literacy Day, mostrano che il fenomeno si concentra soprattutto nell’Africa subsahariana e nell’Asia meridionale, dove intere generazioni rischiano di restare escluse dalle opportunità culturali ed economiche legate alla lettura e alla scrittura.

A livello globale, il tasso di alfabetizzazione degli adulti si attesta intorno all’86%, secondo le serie statistiche della Banca Mondiale basate sui dati UNESCO, ma la forbice resta ampia: nei Paesi ad alto reddito si superano stabilmente il 96%, mentre nei Paesi meno sviluppati si rimane attorno al 65%.

Oltre la soglia della lettura: accesso, partecipazione, produzione

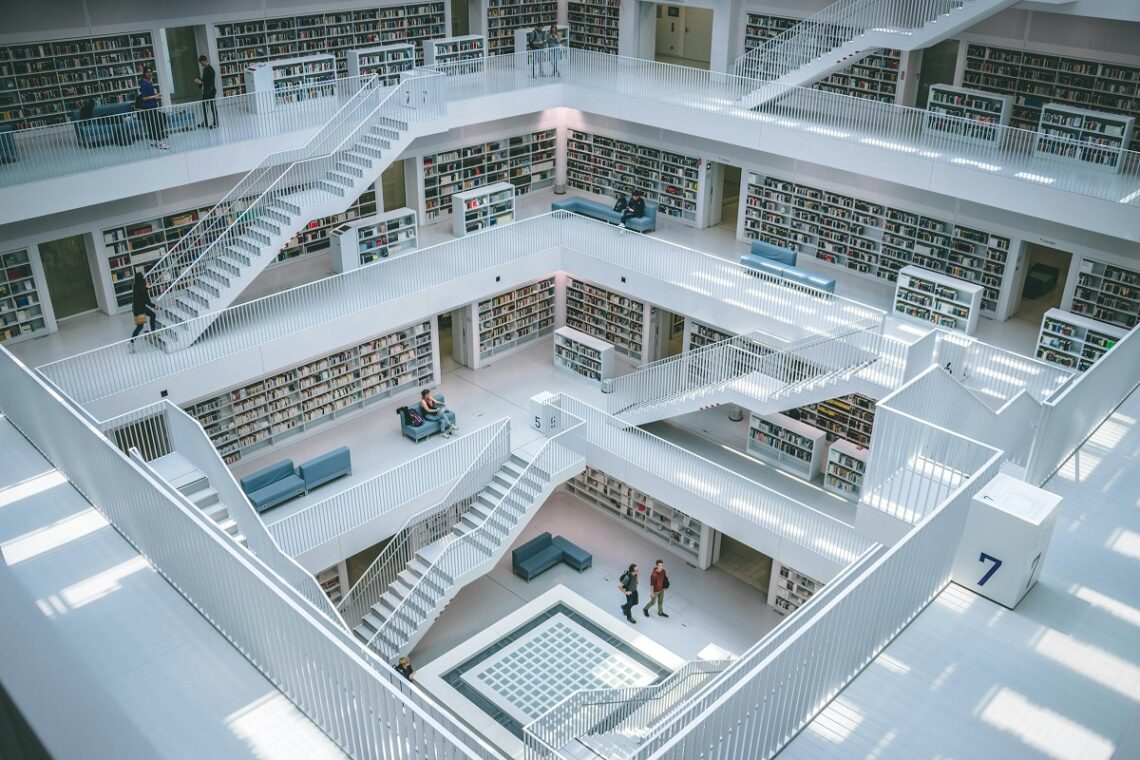

La democratizzazione della cultura, tuttavia, non si esaurisce nel contrasto all’analfabetismo. Leggere e scrivere è la soglia minima, necessaria ma non sufficiente. Occorre garantire un accesso effettivo ai luoghi della cultura, rendere le biblioteche spazi di comunità, i musei ambienti aperti, le piattaforme digitali strumenti di apprendimento e non di esclusione.

Ti invitiamo a leggere gli articoli dedicati alla cultura

Democratizzare significa anche trasformare i cittadini da semplici fruitori a partecipanti attivi, capaci di co-progettare festival, iniziative artistiche, radio comunitarie, spazi di confronto. Significa sostenere la produzione culturale diffusa, favorendo l’editoria indipendente, il ricorso alle licenze open access nella ricerca, la nascita di laboratori e officine creative accessibili a chiunque voglia cimentarsi.

L’importanza di un sistema educativo solido

Al centro di questo percorso rimane un elemento decisivo: un sistema educativo solido, in cui l’istruzione è garantita e di qualità, la cultura non è un privilegio ma una consuetudine quotidiana. Fin dalla prima infanzia, servizi educativi di qualità sono in grado di ridurre le disuguaglianze di partenza e di incidere sugli esiti di lettura e di calcolo lungo tutto il ciclo di vita.

Allo stesso modo, curricoli scolastici che includono competenze trasversali come il pensiero critico, la Psicologia, l’educazione ai media e la cittadinanza digitale aiutano a distinguere l’informazione dalla disinformazione e a vivere la cultura in modo consapevole.

Un ruolo cruciale lo giocano gli insegnanti, che necessitano di formazione continua e di reti solide con biblioteche, musei e realtà del terzo settore, così da moltiplicare le opportunità educative soprattutto nei territori più periferici.

A completare il quadro c’è la dimensione dell’apprendimento permanente: centri civici, corsi serali, università popolari e piattaforme pubbliche possono impedire che chi ha abbandonato precocemente la scuola rimanga escluso per sempre.

Perché adesso

Le agende internazionali lo ribadiscono con chiarezza: senza progressi strutturali su istruzione e alfabetizzazione, gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite restano fuori portata. La democratizzazione della cultura si misura nella capacità di ridurre la povertà educativa, di garantire l’accesso a libri, musei, cinema e musica, ma anche di assicurare infrastrutture tecnologiche come la connettività diffusa e gratuita.

Le crisi degli ultimi anni hanno reso ancora più evidente che la cultura non è un lusso ma un bisogno primario. Durante la pandemia, la possibilità di leggere, studiare online, ascoltare musica o visitare musei virtuali ha rappresentato per molti un presidio di resilienza. In un contesto di trasformazioni economiche e sociali così rapide, democratizzare la cultura significa rafforzare la tenuta collettiva e investire dove il ritorno è più alto: sull’alfabetizzazione e sull’educazione di qualità, garantendo che ogni cittadino, entrando in una biblioteca, in un museo, in un teatro o su una piattaforma di apprendimento, possa sentirsi a casa.

Box di approfondimento – Cosa funziona (e cosa si può fare domani)

La democratizzazione della cultura passa anche da politiche e azioni concrete, già sperimentate in diversi Paesi o facilmente attuabili su scala locale. Non si tratta solo di grandi riforme, ma anche di scelte quotidiane e investimenti mirati che possono incidere fin da subito.

- Biblioteche come hub civici. Spazi per lo studio, il coworking, il prestito digitale e l’accesso gratuito a banche dati e quotidiani.

- Voucher culturali mirati. Carte giovani e bonus a famiglie a basso reddito, legati a lettura e formazione, con monitoraggio degli impatti.

- Open access e diritti d’autore equilibrati. Politiche che incentivino l’accesso alla ricerca pubblicamente finanziata, tutelando al contempo la sostenibilità di autori ed editori.

- Connettività pubblica. Wi-Fi libero ovunque. Creazione di sportelli di alfabetizzazione digitale per gli adulti.

- Alfabetizzazione degli adulti. Corsi serali flessibili e gratuiti, incentivi per aziende e enti locali, con focus sulle donne, sulle aree rurali e sulle comunità migranti.

Ho ideato Controsenso, un’iniziativa che promuove la rinascita culturale. Guido un team di professionisti impegnati a supportare associazioni, cittadini, imprese e privati nella realizzazione dei loro progetti. Il nostro motto? We are working for the Planet.