Dietro la retorica dell’ideologia e della democrazia si nasconde spesso la stessa sete di dominio che animava le Crociate medievali: conquistare territori, risorse e potere

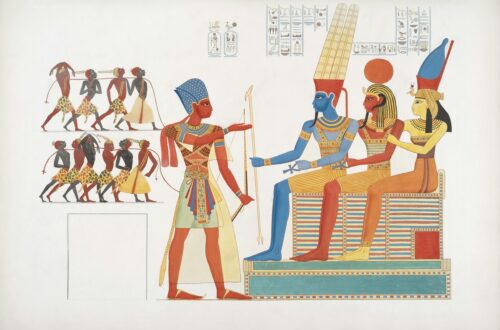

Nel Medioevo, milioni di uomini partirono verso terre lontane con la croce cucita sul petto e la promessa del Paradiso come ricompensa. Ma dietro il fervore religioso, le Crociate nascondevano interessi ben più terreni: l’espansione territoriale, il controllo delle rotte commerciali, il prestigio politico.

Oggi, a oltre novecento anni dalla prima Crociata, lo scenario sembra essere cambiato solo in superficie. Le guerre del XXI secolo si presentano come missioni di pace, operazioni di difesa dei diritti umani, interventi umanitari. Ma cosa si cela davvero dietro queste narrazioni?

Secondo lo storico contemporaneo Christopher Tyerman, docente di storia medievale all’Università di Oxford e autore di The World of the Crusades (Yale University Press, 2019), le Crociate furono un miscuglio complesso di fede, interesse economico e ambizione politica, e usarle come esempio per comprendere i conflitti moderni non è solo lecito, ma necessario. Lo studioso afferma: “Le Crociate furono vendute come guerre giuste, ma servivano anche a legittimare la conquista e ad arricchire chi le promuoveva.” Un parallelismo che si adatta sorprendentemente bene alle guerre contemporanee.

Ti invitiamo a leggere: Cosa direbbe Socrate del mondo di oggi?

Lo storico James Lindsay, in un saggio pubblicato dal Council on Foreign Relations, osserva che gli Stati Uniti, nella loro “guerra al terrorismo”, hanno giustificato interventi militari in Medio Oriente con l’obiettivo dichiarato di esportare la democrazia, ma i risultati ottenuti hanno favorito interessi energetici e geopolitici più che la libertà dei popoli. La guerra in Iraq, ad esempio, si è rivelata una delle operazioni militari più controverse del nostro tempo. Il rovesciamento del regime di Saddam Hussein è stato giustificato con il sospetto – poi rivelatosi infondato – della presenza di armi di distruzione di massa. Ma, per molti analisti, dietro quella narrazione si cela il desiderio di controllo sulle riserve petrolifere e sullo scacchiere strategico mediorientale.

Lo stesso schema si ripete, mutando solo il linguaggio e il contesto geografico. Guerre civili, conflitti etnici o religiosi sono spesso alimentati da ingerenze esterne che mascherano brama di potere, controllo delle risorse e ridefinizione delle sfere d’influenza. Il tutto sotto la copertura della retorica umanitaria o della lotta al terrorismo.

Le Crociate del Medioevo avevano i papi, i re e gli ordini militari. Quelle di oggi hanno i governi occidentali, le grandi aziende belliche e i media compiacenti. Il fine resta lo stesso: controllare e dominare.

Ciò che cambia è la narrazione. Ma, come scrive il politologo francese Jean-François Bayart, “la geopolitica moderna è figlia della rappresentazione: non conta solo ciò che accade, ma come lo si racconta”.

Mentre il mondo assiste, ipnotizzato da cronache parziali e dichiarazioni ufficiali, i moderni “crociati” avanzano. Non più con spade e vessilli, ma con droni, sanzioni economiche e campagne mediatiche. E la storia, ancora una volta, si ripete. Solo più sofisticata. Solo più camuffata.

Box di approfondimento – Le analogie tra le Crociate e il conflitto Russia-Ucraina

Sebbene separati da secoli di storia, le Crociate medievali e il conflitto tra Russia e Ucraina presentano analogie inquietanti su cui vale la pena soffermarsi. Entrambi i fenomeni si sono sviluppati sotto il segno di una giustificazione ideologica forte e ben orchestrata, ma che cela interessi più concreti, legati al potere, alle risorse e al controllo geopolitico.

Nel Medioevo, le Crociate venivano lanciate ufficialmente per “difendere la fede” e liberare i luoghi santi d’Oriente, ma in realtà servivano soprattutto per conquistare territori strategici, controllare le rotte commerciali e rafforzare il potere politico e religioso in Europa. L’elemento spirituale veniva sfruttato per legittimare guerre che avrebbero portato ricchezze, influenza e potere ai monarchi e ai Papi promotori delle spedizioni.

Ti invitiamo a leggere: Come sarebbe il mondo se l’Impero romano non fosse caduto?

Nel conflitto russo-ucraino, la narrativa ufficiale proposta dal Cremlino insiste sulla necessità di “denazificare” l’Ucraina e proteggere le minoranze russofone del Donbass. Alcuni analisti concordano però sul fatto che dietro queste motivazioni si celino obiettivi ben più strategici: impedire l’espansione della NATO ai confini russi, mantenere l’influenza su una regione chiave dal punto di vista geografico e accedere a risorse energetiche e agricole di primaria importanza.

Le conseguenze, in entrambi i casi, sono devastanti: intere città rase al suolo, migliaia di vite spezzate, profonde ferite socio-culturali. La guerra russo-ucraina ha anche scatenato una crisi energetica ed economica senza precedenti in Europa, con un aumento spropositato dei costi di gas e carburanti, una forte inflazione, la chiusura di molte attività produttive e una diminuzione generale del potere d’acquisto dei cittadini.

Come accadde nel periodo crociato, anche oggi l’impatto delle guerre ricade non solo sui territori direttamente coinvolti, ma su un’intera civiltà interconnessa. L’Europa, in particolare, si trova schiacciata tra la necessità di sostenere l’Ucraina e la crescente pressione economica che questo comporta. Un quadro, che a ben vedere, è stato deliberato da chi tira le fila dall’alto. Intanto, le spese militari aumentano ovunque, le tensioni si irrigidiscono e si formano nuove alleanze del momento, modificando profondamente gli equilibri globali.

Ancora una volta, la guerra è presentata come necessaria e legittima. Ma proprio come nelle Crociate, la retorica serve a mascherare interessi che nulla hanno a che vedere con i diritti, la pace o la libertà. Il controllo delle risorse, l’influenza politica e la ridefinizione delle sfere di potere restano le vere forze motrici.

Verso un’uscita dalla logica ciclica?

Di fronte a queste dinamiche, la vera sfida del XXI secolo è quella di uscire dalla logica ricorsiva della guerra giustificata, imparando a riconoscere e disinnescare per tempo le narrazioni manipolatorie che preparano il terreno ai conflitti. La storia, che dovrebbe essere maestra di vita ma a quanto pare non lo è, tende a ripetersi. La consapevolezza critica può rendere meno facilmente arruolabili, meno manipolabili, più lucidi. Ma ancora non si riesce a uscire dal tunnel di una narrazione contraffata tessuta a tavolino.

Sfruttando appieno le sue capacità intellettive e analitiche, l’uomo contemporaneo ha l’opportunità di interrompere il ciclo delle “nuove Crociate” e costruire un ordine mondiale fondato non sulla paura o sul dominio, ma sulla cooperazione e sul rispetto della verità.

Ho ideato Controsenso, un’iniziativa che promuove la rinascita culturale. Guido un team di professionisti impegnati a supportare associazioni, cittadini, imprese e privati nella realizzazione dei loro progetti. Il nostro motto? We are working for the Planet.