Il trattato di Machiavelli che ha rivoluzionato il pensiero politico occidentale continua a dividere lettori e studiosi, rivelando ancora oggi la sua scomoda attualità

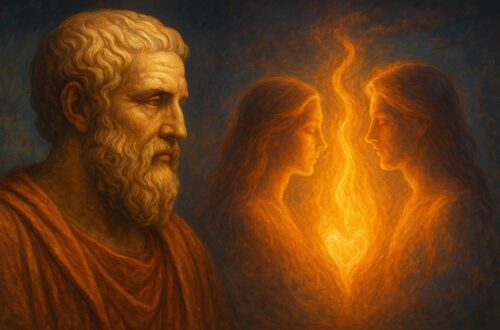

Quando Niccolò Machiavelli scrisse Il Principe nel 1513, non poteva immaginare che quel breve trattato destinato a un uomo solo – Lorenzo de’ Medici – sarebbe diventato uno dei testi più influenti e controversi della storia della cultura europea.

Pubblicato postumo nel 1532, l’opera rappresenta una frattura netta con la tradizione umanistica precedente, perché non guarda più alla politica come riflesso di un ordine morale, bensì come terreno di forza, astuzia e necessità.

Cosa leggerai nell'articolo:

Un manuale realistico

Il libro non è un manuale cinico di spietatezza, come per secoli è stato semplificato, ma un’analisi lucida dei meccanismi del potere. Machiavelli osserva la realtà con lo sguardo del cronista e dello storico: i successi e i fallimenti dei sovrani non dipendono da principi astratti, ma dall’equilibrio instabile tra virtù e fortuna.

Ne deriva un linguaggio tagliente, essenziale, che non concede spazio a illusioni o utopie.

Il giudizio della critica attraverso i secoli

Il giudizio critico sull’opera è oscillato nei secoli: da testo “diabolico” capace di insegnare l’arte della tirannide, a capolavoro di realismo politico, considerato la nascita della scienza moderna della politica. Non a caso, il termine “machiavellico” è entrato nel lessico comune come sinonimo di astuzia calcolatrice, sebbene tradisca la complessità dell’autore fiorentino.

Scopri altri consigli di lettura

Il Principe resta soprattutto un testo vivo: il linguaggio diretto continua a interrogarci sul rapporto tra etica e politica, sull’uso del consenso e della paura, sull’arte di governare in tempi di crisi. È forse questa la sua vera eredità: aver mostrato che il potere non è mai innocente, ma sempre frutto di scelte difficili, compromessi e strategie.

Il lascito di Machiavelli

Machiavelli, scrivendo dalla sua solitudine di esiliato, ci ha lasciato un’opera che non è soltanto un trattato di politica, ma un ritratto impietoso della condizione umana quando si confronta con l’autorità. Un libro che, più che dare risposte, obbliga ancora oggi a porsi domande scomode.

È meglio essere temuti che amati, se non si può essere entrambi – Niccolò Machiavelli

Box di approfondimento – Le riletture de Il Principe di Machiavelli nei secoli

Federico II di Prussia definì Machiavelli “maestro di tiranni”, pur studiandolo con attenzione per comprendere le logiche del potere.

Napoleone Bonaparte ne fece un punto di riferimento, vedendo in quelle pagine la giustificazione della forza come strumento di costruzione dello Stato.

Il Risorgimento italiano reinterpretò Machiavelli come un patriota che aveva a cuore l’unità d’Italia, trasformandolo in simbolo di indipendenza e pragmatismo.

Il Novecento vide ne Il Principe un testo di straordinaria attualità: da Gramsci, che lo considerava una sorta di “manuale del politico moderno”, fino a leader contemporanei che ne hanno tratto strategie comunicative e di consenso.

Ancora oggi, manuale machiavellico è letto e discusso non solo nelle università, ma anche nei contesti di management e nelle scuole di comunicazione politica, a dimostrazione di una vitalità che resiste ai secoli.

Il Magazine di Informazione senza filtri né padroni. Un progetto corale che arricchisce in chiave propositiva, offrendo spunti per salvaguardare il Pianeta.