Una grande esposizione a Palazzo Ducale di Genova che attraversa secoli di arte, storia e scienza per raccontare il fascino senza tempo della balena

Nel cuore di Genova, sotto le volte del Palazzo Ducale, prende forma una delle più ambiziose riletture del mito letterario e naturale: “Moby Dick – La Balena. Storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea”. La mostra, in programma fino al 15 febbraio 2026, propone un viaggio che va ben oltre la mera celebrazione del capolavoro di Herman Melville.

Intrecciando arte, scienza, illustrazione e storia, il percorso espositivo indaga come la balena – e in particolare la “Balena Bianca” – abbia abitato l’immaginario e il simbolico dell’uomo attraverso epoche e culture.

Cosa leggerai nell'articolo:

Il mito che non “muta”: ragioni di un fascino duraturo

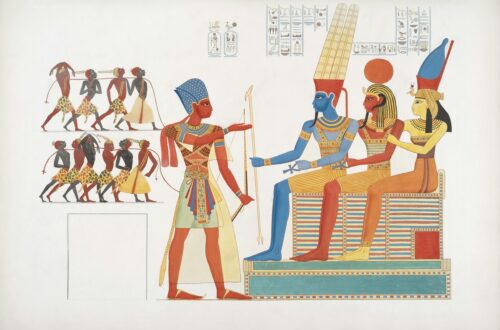

Fin dall’antichità, creature marine gigantesche come balene e serpenti marini sono state al centro di credenze, miti e racconti che oscillano tra meraviglia e terrore. Già nei bestiari medievali la balena poteva incarnare l’abisso, il mostruoso o il divino, e gli storici della navigazione ne scrutavano la realtà fisica come affascinante oggetto di scoperta.

Con Melville, quel simbolo si fa epico: Achab e la sua ossessione, il tema del conflitto tra uomo e natura, la vendetta e l’ignoto si combinano con precisi riferimenti zoologici, teologici e filosofici.

Scopri le ultime novità sul mondo dell’arte

In questo senso la mostra di Genova assume una funzione archeologica dell’immaginario: ogni opera e documento esposto mira a ricostruire una “storia lunga” della balena, attraversando la classicità, l’illustrazione marinaresca, la carta geografica, la scienza moderna e l’arte contemporanea. È un tentativo di rispondere a una domanda ambiziosa: perché la balena – e Moby Dick in particolare – continua a risuonare così potentemente nel presente?

Un allestimento multiplo: arte, scienza, narrazione

Organizzata negli spazi dell’Appartamento e della Cappella del Doge, la mostra è curata da Ilaria Bonacossa e Marina Avia Estrada con l’assistenza di Michela Murialdo, ed è realizzata in partenariato con TBA21-Ocean Space della Fondazione Thyssen-Bornemisza Art Contemporary.

Il percorso, scandito in sezioni tematiche che richiamano capitoli emblematici del romanzo (come “La Whiteness of the Whale”, “The Squid”, “The Sound of Whales”), alterna installazioni video, sculture, opere pittoriche, fotografie e grafica storica, accostate a strumenti scientifici, oggetti di baleneria e illustrazioni nautiche.

I segreti delle balene: in che modo comunicano e navigano negli oceani

Tra i punti più suggestivi si segnalano opere contemporanee che utilizzano suono, ambienti immersivi e materiali ibridi per evocare l’abisso marino o suggerire il “respiro” sottomarino. In certi momenti, l’osservatore è chiamato a esperire la balena non solo come figura, ma come presenza silenziosa che si fa eco emotivo e narrativo.

Non manca un’attenzione al rigore scientifico: la mostra include anche sezioni dedicate alla biologia delle specie cetacee e alle riflessioni odierne sulla conservazione dei mari.

L’allestimento tende quindi a evitare una dialettica rigida “Arte vs Scienza”, preferendo invece un dialogo fluido, in cui l’estetica e l’informazione si attraversano reciprocamente per attivare un’esperienza cognitiva e sensoriale.

Significati nascosti: simbolismo e attualità

Nel corso della visita emergono nodi concettuali che attraversano il mito e lo riportano al presente. La balena è innanzitutto simbolo dell’enigma: vastità inesplorabile, silenzio gravido, abisso che risucchia. Ma è anche sfondo drammatico per riflessioni su lotta, desiderio e destino: Achab che insegue Moby Dick è figura dell’uomo che vuole dominare, conoscere o distruggere ciò che è più grande di lui.

Il tema del “bianco” nella balena sposa quello dell’ignoto, della perdita di definizione, dell’assoluto. Le sezioni espositive che indagano la “whiteness” invitano lo spettatore a confrontarsi con l’assenza visiva come potenza immaginativa. In parallelo, “The Sound of Whales” associa la presenza invisibile al suono, rendendo udibile quel che il visibile non può pienamente rappresentare.

Anche il parallelismo con la crisi ambientale e il rapporto predatorio dell’uomo con gli oceani emerge come tratto inevitabile del progetto. Non si tratta di un’aggiunta “morale”, bensì di una radice che già sta nel testo di Melville e che la mostra ripropone in chiave contemporanea: il mare come frontiera vulnerabile, la balena come testimone silenziosa della nostra responsabilità ecologica.

Perché visitare la mostra Moby Dick (e cosa aspettarsi)

Questa è una mostra che non si affida al facile “bel vedere”, ma sollecita lo spettatore a una navigazione culturale e critica. Chi entra, è chiamato a essere ascoltatore, lettore, spettatore in ascolto. L’esperienza viene arricchita da un ricco corredo di materiali multimediali, pannelli informativi e ambienti immersivi che modulano ritmo e atmosfera.

Chi ama la letteratura, lo farà con occhi nuovi; chi proviene dall’arte contemporanea scoprirà dialoghi inattesi con il mito; chi viene da una formazione scientifica riconoscerà nel percorso un’istanza di divulgazione elegante. E tutti, inevitabilmente, torneranno a interrogarsi: che cosa significa “vedere” una balena oggi?

[Cover Image creata con AI]

Il Magazine di Informazione senza filtri né padroni. Un progetto corale che arricchisce in chiave propositiva, offrendo spunti per salvaguardare il Pianeta.