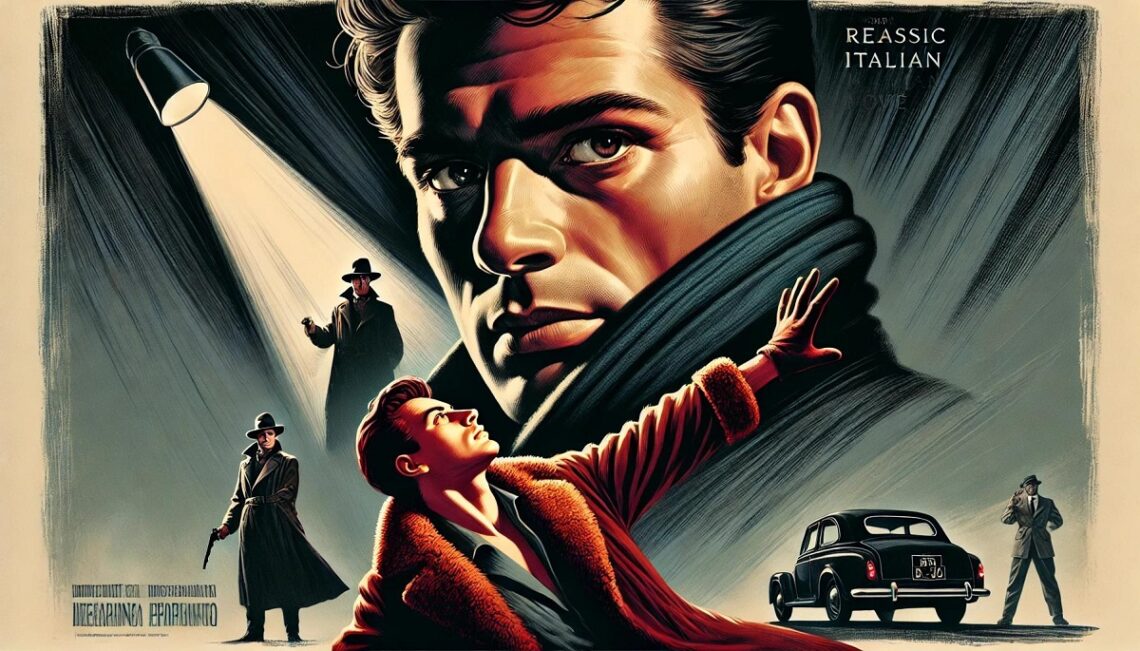

Un viaggio tra periferie, boxe, emigrazione e censura, che racconta il volto più duro e autentico della Milano del dopoguerra

“Rocco e suoi fratelli” (1960) di Luchino Visconti è uno dei film più toccanti sull’emigrazione italiana nel dopoguerra. Anche se sono passati decine di anni da quando la pellicola è uscita nelle sale cinematografiche, la trama è davvero attuale nel ricordo di quando gli Italiani vengono emarginati non soltanto dai paesi stranieri dove emigrano in cerca di fortuna, ma anche dai connazionali stessi, che al nord guardano con sospetto i loro fratelli del sud desiderosi di una vita migliore.

Le fonti

Il film di Visconti si ispira al “Ponte della Ghisolfa”, raccolta di racconti di Giovanni Testori, uscita nel 1958, che appartiene al ciclo “I Segreti di Milano”, una sorta di “Commedia umana” alla Balzac, in salsa meneghina.

Nel Ponte della Ghisolfa è rappresentata la realtà della periferia milanese (Roserio, la Ghisolfa, Porta Ticinese), popolata di poveri diavoli che tirano la carretta in fabbrica o in bottega, ma anche di sfaccendati pronti a tutto, di prostitute e ragazzi di vita, di ladri e delinquenti con licenza di ricattare, se non proprio di uccidere, e di aspiranti campioni sportivi.

Leggi la recensione di Riso amaro, un cult tra dramma sociale e mito cinematografico

Soprattutto il mondo della boxe descritto nei due racconti de “Il Ras” è parte del background di “Rocco e i suoi fratelli”. La pellicola affronta il dramma dei Parondi, una famiglia lucana che si trasferisce a Milano negli anni del boom economico e si disgrega, nonostante gli sforzi della vecchia madre per tenerla unita. A parte i racconti di Testori, humus del film, sono numerose e talvolta contraddittorie le fonti letterarie che hanno contribuito alla trama Tra queste: Thomas Mann, Dostoevskij e il Giovanni Verga de “I Malavoglia”.

Queste influenze trovano il loro punto di fusione nel melodramma, nella predilezione del regista per i contrasti assoluti. La sequenza dell’Idroscalo è una delle più tipiche scene madri di Visconti. Simone Parondi, abbandonato da Nadia, la sua donna, scopre che è tornata a prostituirsi nei pressi dell’Idroscalo e la va a cercare per tentare di riaverla. Nadia lo respinge. Simone estrae un coltello dalla tasca, si para davanti alla ragazza e la colpisce, uccidendola.

La censura

La trama del film, dalle tinte piuttosto forti per l’epoca, non ha reso la vita semplice in fase di produzione. Il 13 aprile 1960 la lavorazione viene fatta sospendere dal presidente della provincia di Milano, il democristiano Adrio Casati, che non permette le riprese all’Idroscalo perché ritiene il film un’opera “non molto morale e denigratoria”.

Il 27 ottobre, il produttore Goffredo Lombardo, dopo una lunga diatriba con la magistratura milanese, accetta l’oscuramento di quindici minuti, a insaputa di Luchino Visconti. Quest’ultimo ricorre a sua volta alla magistratura, facendo richiesta di sequestro delle copie oscurate.

Scopri 5 film di fantascienza che hanno fatto la storia del cinema

La vicenda giudiziaria prosegue fino al 1966, quando il regista è assolto in modo definitivo. Nel 1969 viene però ribadito il divieto di visione ai minori di 18 anni e nel 1979 è allestita una nuova edizione per il passaggio in TV con diversi tagli.

Il successo di critica e pubblico

Se da un lato la censura si dimostra severa, dall’altro Visconti ha modo di rivalersi in occasione della Mostra di Venezia del 1960, quando la pellicola vince il premio speciale della giuria. Il successo tra la critica viene confermato dal pubblico: “Rocco e i suoi fratelli” è il solo film del regista lombardo che incassa nelle sale di seconda e terza visione più che in quelle di prima, in provincia più che nelle grandi città.

Nel 2006, l’opera viene selezionata tra I 100 film italiani da salvare, una lista delle prime cento pellicole imprescindibili per la storia dell’Italia.

Sono una nuova collaboratrice della Redazione di Controsenso Magazine. Sto completando un corso di studi in Cinema e Audiovisivi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il cinema è un pilastro della mia formazione culturale da oltre venticinque anni: nutro una passione particolare per la Nouvelle Vague e per Kieslowski.

Per quasi vent’anni ho lavorato nel settore delle vendite, spinta da un forte interesse per la comunicazione e la fidelizzazione del cliente. Oggi desidero trasferire questi valori nel progetto di Controsenso Magazine, di cui sono onorata di far parte.